Bukannya bohong itu dosa?

Ada kalanya kita harus berbohong demi kebaikan. Saat itu terjadi, yang namanya bohong bukan merupakan dosa. Itu yang disebut white lie.

***

Pintu itu sudah digedor berkali-kali dengan sangat keras. Aku yang terbangun hanya menatap Bunda yang diam tak bergerak, hanya menutupi telinganya. Kenapa tidak dibuka?

"Bunda, kok enggak dibuka pintunya?"

"Putri, kamu terbangun, ya!" Bunda langsung memelukku. "Kamu bisa tolongin Bunda, enggak?"

"Tolong apa, Bun?"

"Kamu buka pintu dan lihat orang di depan. Kalo dia nanyain Bunda, bilang Bunda enggak ada di rumah."

"Kenapa gitu, Bun?" aku bingung. "Bukannya itu bohong, ya?"

"Ini demi kebaikan kita semua. Nanti kamu juga pasti ngerti."

Itulah awalnya pikiranku ter-setting dengan frasa white lie tersebut. Pria yang berdiri di depan pintu berperawakan seram dengan jaket kulit hitam. Dia sudah sering datang ke kontrakan kami ini dan selalu membawa buku kecil. Kukatakan padanya bahwa Bunda sedang tidak ada ketika dia menanyakannya. Sempat kulihat dia memaki kecil sebelum pergi, katanya akan kembali lagi esok hari. Tanpa kusadari kebohongan itu harus terulang lagi esok. Dan esoknya lagi. Dan esoknya lagi. Kebohongan yang sama.

***

7 tahun kemudian, SMP.

Kelas langsung gaduh ketika aku baru mau membuka buku Biologi.

"Ada razia HP! Ada razia HP!" seru Irvan yang baru masuk kelas dengan hebohnya.

"Aduh, gimana, nih? Kan enggak lucu kalau disita!"

"Iya, sembunyiin dimana, nih?"

Aku hanya tenang mendengar kegaduhan anak kelasku. Tentu saja, aku tidak membawa HP. Punya saja tidak.

"Putri, HP-ku disimpan di tasmu, ya!" Andini langsung menghampiriku.

"Iya, punyaku juga, Put," Diana menambahkan.

"Lho, kenapa aku? Tetap akan ketahuan, kan?" tanyaku terkejut.

"Soalnya tas kamu enggak pernah diperiksa. Kamu 'kan enggak punya HP. Guru-guru juga pasti udah tahu kamu enggak bawa, jadi kamu enggak akan digeledah," jawab Diana.

"Iya. Bantuin kita ya, Put. Kasian kalau HP kita kena sita. Nanti kita diomelin sama ortu, kalau aku malah sampai bisa dikurung dalam kamar. Sebagai teman, kamu mau, kan, bantu kita?"

Akhirnya dengan segala bujukan, tas sekolahku menjadi rental tempat HP. Aku sebenarnya panik. Bagaimana jika tasku juga digeledah? Tapi ternyata dugaan anak-anak benar. Tidak ada anak kelasku yang HP-nya disita ketika dua guru yang datang menggeledah semua tas siswa, kecuali tasku. Sebagai gantinya, para guru tersebut hanya bertanya padaku, yang menurutku lebih berat.

"Kamu enggak bawa HP 'kan, Putri?" Dengan susah payah aku menggeleng, sambil terus memegangi tasku. "Bagus. Kamu memang siswa teladan di sekolah ini." Dengan gampangnya dua guru tersebut percaya dan meninggalkan kelasku.

Secara teknis, aku memang enggak bawa HP sendiri, tapi orang lain. White lie. Again. Dan kebohongan yang sama terulang setiap kali ada razia HP. Aku yang melakukannya. Aku berbohong demi kebaikan teman-temanku.

***

Secara alamiah, sudah menjadi kebiasaan bagiku berbohong dengan alasan demi kebaikan. Mengatakan pada guru piket bahwa Kevin sakit saat dia tertidur pulas di bangku taman karena kelelahan. Menggeleng saat ditanya apakah memberi jawaban pada anak sekelas saat nilai mid-semester mereka kompak di atas 90-sebenarnya aku hanya memberi jawaban pada Indra yang memohon karena sama sekali tak belajar akibat latihan basket, mungkin dia yang membagikannya kepada yang lain, berpura-pura sakit saat pelajaran olahraga untuk mengerjakan PR anak-anak yang belum dikerjakan, dan diam saat kulihat Indra dengan jelas membuka buku Biologi di bawah kolong mejanya saat Ujian Nasional berlangsung. Aku yakin semua kebohongan yang kulakukan adalah white lie-kebohongan yang baik-dan itu semua demi kebaikanku dan teman-temanku. Agar mereka jadi pintar. Agar mereka tak dimarahi orangtua. Agar mereka tidak mendapat hukuman.

Namun, yang namanya bohong tetap saja dosa. Dan dosa harus mendapat ganjarannya. Ketika itu terjadi, aku baru menyadari bahwa yang kulakukan selama ini salah, tepat setelah aku melakukan kesalahan yang sangat fatal.

"Kamu lagi pusing, ya?" aku menghampiri Donny yang duduk di pojok.

"Iya, nih. Banyak masalah. Nilai, orangtua, teman, guru. Pusing aku."

"Cobain ini, deh. Dijamin pusing kamu hilang."

Donny menatap bungkusan berisi bubuk putih di tanganku. Dia terkejut.

"Sejak kapan kamu dagang beginian? Ini, kan, terlarang."

"Aku kasihan sama kamu. Kayaknya kamu banyak masalah. Ini bisa bantu nenangin kamu."

Demi kebaikan dia? Sejak kapan barang haram ini untuk kebaikan? Kamu yang malah menghancurkan masa depan dia. Jangan membohonginya. Sebuah suara muncul di kepalaku.

Salah, justru aku menyelamatkan dia dari segala masalahnya. Aku berbohong demi kebaikannya.

Sampai akhirnya aku sadar bahwa aku tidak menyelamatkan Donny. Aku membunuhnya, begitu pula beberapa orang lain yang kuberikan barang haram itu. Aku telah menjadi iblis pencabut nyawa bagi mereka.

Kamu sudah tiada, Putri. Hati dan nuranimu telah habis dimakan ulat. Pikiranmu telah hancur digerogoti rayap. Entah apa itu tapi fisik dan rohanimu telah dipenuhi beribu-ribu parasit yang semakin meningkat tiap saat. Parasit itu telah membunuh dirimu yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Tidak ada. Kecuali membunuh pusat dari parasit tersebut, yakni jantungmu yang telah mengedarkannya ke setiap sel darahmu.

Tidak ada! Tidak ada yang bisa kulakukan. Entah sudah berapa pasang mata tajam menghujam ke arahku, menyiratkan pandangan benci, dendam, ingin membunuh. Tak berani aku mendekat ke arah gundukan tanah yang masih baru itu, dengan nisan bertuliskan nama di atasnya. Entah sudah berapa makam yang kukunjungi, bukan karena rasa simpati, melainkan karena rasa bersalah.

Bersalah karena melenyapkan masa depan mereka. Bersalah karena menyiksa fisik dan batin mereka. Bersalah karena membunuh mereka...

Masih ada, walau sekecil biji jagung, hati yang tidak membusuk di dalam sana, berwarna merah cerah, bukan hitam legam. Tinggal sebesar kelereng pikiran waras yang masih tersimpan. Keduanya belum tersentuh parasit yang tentu tak lama lagi akan menyebar ganas, membunuh seluruh sisa jiwa dan ini, mematikan perasaan dan pikiran, membusuk di dalam sebuah raga layaknya sebuah robot. Tak berperasaan, tak bisa mencintai, tak bisa berpikir waras. Menjadi sebuah benda mati, tak berguna, layak untuk disingkirkan.

Sebelum itu terjadi, aku yang akan mengakhirinya. Lebih baik tanganku sendiri yang mencabut jantung ini, daripada membusuk oleh parasit di dalamnya. Kepada siklus alam yang telah kurusak, orang-orang yang telah kubohongi, aku tidak akan meminta maaf. Aku akan menanggung akibatnya.

Dengan sisa-sisa tenaga, pisau tajam itu langsung menghujam pusat dari tempat parasit tersebut. Jantungku. Sisa hati yang belum membusuk serta pikiran yang waras seakan bernapas lega, mendukung keputusanku, membuat mereka tetap bersih sebelum ternoda. Dan dengan napas yang tinggal beberapa tarikan terakhir, bersamaan dengan cairan merah membasahi tubuhku, aku mendengar mereka berujar.

Apa pun itu alasannya, bohong tetaplah tak baik. Orang yang berbohong sekali, akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan pertama. Apabila tidak ingin kebohongan tersebut terlanjut, berani dan jujurlah. Namun tetap saja, kamu akan menerima ganjaran dari setiap kebohongan yang kamu buat.

***

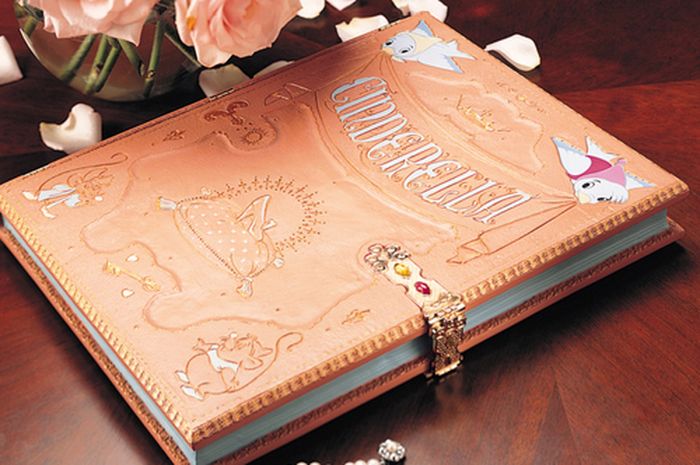

Andini menutup diary bersampul kusam tersebut. Entah sudah yang kesekian kalinya ia membaca isinya, dan tak pernah bosan. Namun kali ini, tidak ada air mata yang keluar, hanya senyum tipis dan getir ketika ia meletakkan sebuket bunga dan diary tersebut ke atas gundukan tanah yang sudah mengeras.

"Aku kesini untuk mengembalikan diary ini. Terima kasih atas pelajaran hidupnya. Mungkin aku sudah merelakan kepergian Kakak, tapi aku belum bisa memaafkan Kakak. Maaf, enggak ada yang bisa aku lakukan. Tapi aku akan selalu mendoakan Kakak."

Dan sekali lagi Andini mengusap nisan batu tersebut lalu berdiri dan melenglang pergi. Meninggalkan nisan yang bertuliskan PUTRI ANINDYA beserta diary serta buket bunga di sampingnya.

***

(Oleh: Siti Rahayu Nurzakiah, foto: weheartit.com)

| Penulis | : | Astri Soeparyono |

| Editor | : | Astri Soeparyono |

KOMENTAR